ホーム > 効く一冊

効く一冊

ついに発売!「ホワイトボード・ミーティング®検定試験 公式テキスト Basic3級」

- 2016年4月29日(金)

株式会社ひとまちより「ホワイトボード・ミーティング®検定試験 公式テキスト Basic3級」が発売されました。

Basic3級検定試験は、基礎となる「3つの会議フレーム」の進行技術取得が目標です。シンプルだけど奥深いホワイトボード・ミーティング®。その最初の第1歩を一緒に学んでみませんか。検定試験を受ける人も、そうでない人も、ぜひ、お手にとってみてください。一緒に元気になる会議を広げましょう。(開発者ちょんせいこさんのfacebookより転載)

- 目次 リンク先を参照ください(目次はこちらから)

- 著者 ちょんせいこ(ホワイトボード・ミーティング®開発者)

- 発行 株式会社ひとまち

- 定価 1,620円(税込)

- 送料 1冊220円/2~3冊300円/4~9冊500円/10冊以上無料

- 申込 リンク先の専用フォームからお申し込みください(フォームはこちらから)

とっても分かりやすく、何を目指して学べばよければ明確になります。

最近の「気軽な勉強会」でも活用しましたが、本当に評判く、みなさんの学びが深まりました。

ファシリテーター吉崎利生が主催するセミナーでも販売しております。ご希望の方はお知らせください。

- コメントは受け付けていません: 0

- トラックバックは受け付けていません: 0

弱さを絆に、トラブルを糧に! 〜感動体験「べてるの家」は新しい価値創造の場〜

- 2011年2月28日(月)

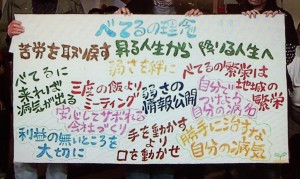

まさにグラフィック・ファシリテーション!

2/27夜、NHK教育・ETVワイドともに生きる「若者のこころの病ー実は身近な”統合失調症”ー」にて、ファシリテーター吉崎はついに、「べてるの家」の皆さんに出会うことができました。(NHK/ETVワイドともに生きる 詳しくはこちらから)

「べてるの家」とは1984年に設立された北海道浦河町にある精神障害等をかかえた当事者の地域活動拠点です。生活と就労、ケアといった場をもつ様々な仕組みと施設、ハートが一緒になった共同体の総称です。(べてるの家情報サイトへはこちらから)

「べてるの家」を初めて知ったのは、「変革は、弱いところ、小さいところ、遠いところから」という本でした。著者は清水義晴さん。清水さんは、ファシリテーター吉崎が最初に出会ったファシリテーターなのです。

向谷地生良さん(北海道医療大学教授/べてるの家理事)は「弱さはみんなを繋ぐ大切な才能、弱さがあるからお互いが認めあい、助け合っていける場を創ることできる」といいます。清水義晴さんは、強さや勝つことを追い求める世の中にあって、その真逆をいく「べてるの家」に「新しい価値」を感じ、べてるの理念づくりのお手伝いをされたそうです。

その理念とは(公式HPから転載 http://bethel-net.jp/betheltoha.html)、

- コメントは受け付けていません: 0

- トラックバックは受け付けていません: 0

10/10/08 大庭コティさち子氏による「グローバルな話の構造・エッセイトライアングル 秋のセミナー」 参加者募集中!

- 2010年8月28日(土)

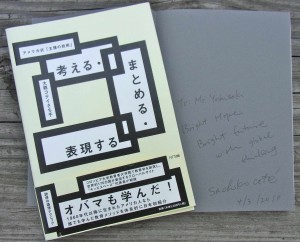

「考える・まとめる・表現する~アメリカ式主張の技術~」の著者でニューヨーク在住の教育研究家、大庭コティさち子さん(以下さちさん/ご本人からお許しをいただいております)が10月に来日し、「アメリカ式主張の技術」に関するセミナーを開催されます。

「考える・まとめる・表現する~アメリカ式主張の技術~」の著者でニューヨーク在住の教育研究家、大庭コティさち子さん(以下さちさん/ご本人からお許しをいただいております)が10月に来日し、「アメリカ式主張の技術」に関するセミナーを開催されます。

さちさんの著書「考える・まとめる・表現する~アメリカ式主張の技術~」に記されていた何をどのように考えたかを見える化する「思考の図式化」にファシリテーター吉崎は衝撃を受けました。

- アメリカの教育法は1960年代以降、「何を教えるか」よりも「いかに教えるか」ということに教育者の関心が集まり、時間と工夫をかけるようになった。

- 「いかに教えるか」というアプローチは、学習者がどうありたいか、どうあるべきかという学習者中心(ラーナーセンタード)志向を育み、教師の役割が「教える人」から「支援する人(ファシリテーター)」に変化していった。

- 「聞いたり書いたり覚えたりすること」よりも「自分で考えること」の方が重要となったため、学習者に対しては「何をどのように考えたか」というプロセスの明確化と「自分は何をどのように理解しているのか」という表現能力が求められるようになった。

- コメントは受け付けていません: 0

- トラックバックは受け付けていません: 0

ファシリテーターって何する人?

- 2009年6月5日(金)

自分のことを「ファシリテーター吉崎です」なんて言っているわりに、「ファシリテーターって何する人?」なんて率直に尋ねられるのが一番困ります。

どうしてか?

- 質問された方のバックグラウンド(知識や経験、職業、価値観など)がわからないことが多い。

- わからないため、その方に合わせた答え方を即座に見つけることができない。

- 焦ると思わず専門用語を使って説明してしまい、墓穴を掘ってしまう。

こんなところです。

- コメントは受け付けていません: 0

- トラックバックは受け付けていません: 0

ワールドカフェ形式会議

- 2009年5月5日(火)

会議では意見らしい意見が出なかったのに、会議後の懇親の席で活発な意見交換がなされている・・・どなたにでも思い当たる光景ですね。

会議前や後のロビーでの会話、飲み物を手にしての雑談、喫煙所でのちょっとした情報交換など、本番の会議よりは本音や核心に迫る情報交換が交わされていることがあります。

そのような「カジュアルな場」で活発に交わされる会話がより創造的で、自発性の高いものだということに着目した米国人アニータ・ブラウンとデイビット・アイザックスが開発したのが、ワールドカフェ形式会議理論です。

ワールドカフェ形式会議理論は、集まった者たちの無条件の対話をベースに組み立てられています。

- コメントは受け付けていません: 0

- トラックバックは受け付けていません: 0

ホーム > 効く一冊

- カチラボ主催セミナー情報

- プロボノで、ワールドカフェ開催を応援します!

- 講演会等のご依頼について(自治体/NPOの皆様向け)

- ファシリテーター 吉崎利生

新潟県妙高市在住のファシリテーター吉崎利生が発信しています。

皆さんのビジネスの現場や地域を元気にします。

詳しいプロフィールはこちら- 検索

- フィード

- 管理者用