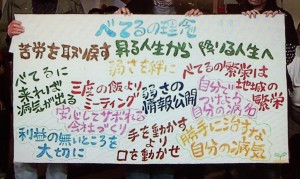

まさにグラフィック・ファシリテーション!

2/27夜、NHK教育・ETVワイドともに生きる「若者のこころの病ー実は身近な”統合失調症”ー」にて、ファシリテーター吉崎はついに、「べてるの家」の皆さんに出会うことができました。(NHK/ETVワイドともに生きる 詳しくはこちらから)

「べてるの家」とは1984年に設立された北海道浦河町にある精神障害等をかかえた当事者の地域活動拠点です。生活と就労、ケアといった場をもつ様々な仕組みと施設、ハートが一緒になった共同体の総称です。(べてるの家情報サイトへはこちらから)

「べてるの家」を初めて知ったのは、「変革は、弱いところ、小さいところ、遠いところから」という本でした。著者は清水義晴さん。清水さんは、ファシリテーター吉崎が最初に出会ったファシリテーターなのです。

向谷地生良さん(北海道医療大学教授/べてるの家理事)は「弱さはみんなを繋ぐ大切な才能、弱さがあるからお互いが認めあい、助け合っていける場を創ることできる」といいます。清水義晴さんは、強さや勝つことを追い求める世の中にあって、その真逆をいく「べてるの家」に「新しい価値」を感じ、べてるの理念づくりのお手伝いをされたそうです。

その理念とは(公式HPから転載 http://bethel-net.jp/betheltoha.html)、

- 三度の飯よりミーティング

- 弱さの情報公開

- 安心してサボれる職場づくり

- 公私混同大歓迎

- 自分でつけよう自分の病気

- べてるに来れば病気がでる

- 手を動かすより口を動かせ

- 利益のないところを大切に

- 偏見差別大歓迎

- 勝手に治すな自分の病気

- 幻聴から幻聴さんへ

- そのまんまがいいみたい

- 場の力を信じる

- 昇る人生から降りる人生へ

- 弱さを絆に

- 苦労を取り戻す

- べてるに染まれば商売繁盛

- それで順調

「べてるの家」が創りだす価値のすばらしさは、筆舌に尽くしがたいものがあります。

中でも「当事者研究」は、事例をベースにした個人と集団によるリフレクション手法ですし、そこから派生した「自己病名」(自分の症状を分析し客観的な名前を付けてみること/自分と病気を切り離すこと)や解決に向けた「SST(ソーシャル・スキル・トレーニング/社会生活技能訓練)」や「SA(スキゾフレニックス・アノニマス/当事者たちのセルフヘルプグループワーク)」など、その目的やプログラムについて様々な可能性を感じています。

しかし、そのような技法(スキル)はどこでも機能するわけではありません。「べてるの家」のように、本質的に繋がっている仲間達がいるからこそ、安心してそのような技法を用いることができると思います。そこにこそ、「べてるの家」の素晴らしさがあると思います。

NHK教育・ETVワイドともに生きる「若者のこころの病ー実は身近な”統合失調症”ー」は、3月5日(土)14:00~15:59に再放送があります。べてるの家の仲間たちが番組の最後に合唱する「祈り」(ラインホルド・ニーバー作詞)を是非お聴きください。どんな歌よりもあなたの心を揺さぶることでしょう。自分を受け入れ、仲間を受け入れ、そして人生を歩む「べてるの家」の皆さんを応援していきたいと思います。

是非、再放送をご覧下さい。

「祈り」(The Serenity Prayer)

神様 私に 与えてください O God, give us

変えられないことを 受け入れる落ち着きを serenity to accept what cannot be changed,

変えられることを 変えてゆく勇気を courage to change what should be changed,

そしてこの二つのことを and wisdom to distinguish the one from the other.

見分ける賢さを